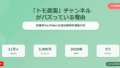

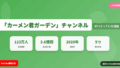

まずは概要データから。チャンネルの規模感や安定性を把握する上で参考になると思います。

- 登録者数:約7万人

- 累計再生回数:1,800万回超

- チャンネル開設:2018年1月12日

- 投稿ペース:月10本前後(一般動画・ライブ配信・ショートを組み合わせて運用)

この数字からも、地道に発信を重ねつつ、幅広い層から安定した支持を得ていることがわかります。

結論

「ちょこっと自給農」は、農業の現場から見えるリアルを隠さずに届けつつ、「自然農」という独自の哲学をベースにした強いコンセプトが、多くの視聴者の共感を生んでいます。さらに、YouTubeの一般動画からメンバーシップ、そして物販やコミュニティへと自然につながる導線を設計し、ファンを深く育てていることが、バズる理由だと考えられます。

1. 自然農という明確な哲学とリアルな発信

「耕さない」「農薬を使わない」「肥料を与えない」「草を取りすぎない」──この4原則を掲げ、徹底して実践している点がチャンネルの核。一般的に「きれいな野菜」が映える農業動画が多い中、このチャンネルでは虫食いの白菜やいびつなトマトも隠さずに見せることで、自然農の「リアル」をそのまま届けています。

一見ネガティブに映る光景も、「自然の摂理の一部」として解説することで、逆に視聴者の信頼を高めることに成功しています。

ただし、「自然農」という言葉自体が強い思想性を帯びているため、わずかな実践の違いや妥協も「それは自然農ではない」と批判を受けるリスクがあります。そうした中で、成功も失敗も包み隠さず共有する正直な姿勢が、むしろ信頼を深めているといえます。

2. 自然農から「自給農」へのシフト

チャンネル名の変化も重要なポイントです。もともとは「自然農(natural farming)」を前面に出していましたが、現在は「自給農(self-sufficiency farming)」という表現にシフトしています。

- 自然農=理想的だがハードルが高い 哲学的・専門的すぎる印象があり、初心者にとっては「難しそう」と映る可能性がある。

- 自給農=より親しみやすい 「自分で食べる分をつくる」という意味合いがあり、家庭菜園や小規模農に取り組む層にも届きやすい。

つまり、自然農の理念を核に残しつつ、「食料危機や物価高への備え」という社会的なニーズとも結びつけて、より広い層にリーチできる表現に進化したのです。

3. 網羅的なコンテンツ展開

多くの農業系YouTuberが「栽培方法」に特化しているのに対し、このチャンネルは農具レビュー、保存方法、時事問題、農業哲学など、農に関わる幅広いテーマを横断しています。

- 草刈り機や軽トラのレビューは「ビフォーアフター」が分かりやすくバズりやすい。

- 栽培や保存方法の解説は、初心者にとって即実用的。

- 食料危機や表示問題などの社会的テーマへの意見表明は、知的好奇心を満たしファンの信頼を深める。

👉 この「網羅性」は大きな強みでありながら、一方で「専門特化チャンネルほど爆発的に伸びにくい」というデメリットもあります。結果として、一定の規模で高止まりする可能性はあるでしょう。

4. ビジネスモデルとしての導線設計

「ちょこっと自給農」のもう一つの強みは、動画から自然につながる導線が明確な点です。

- 入口:一般動画で幅広い視聴者を集める

- 中核:メンバーシップで深い情報やぶっちゃけトークを共有、限定コミュニティで交流

- 出口:種や農具の販売、プレゼント企画を通じて応援と収益につなげる

YouTube広告収益や案件に依存せず、**「共感 → ファン化 → 応援購入」**というファンベースのビジネスモデルを成立させています。これは、ニッチなテーマである自然農と非常に相性が良い仕組みです。

5. 視聴者が自然に応援したくなる仕掛け

このチャンネルを見ていると、ただ「学ぶ」だけでなく「応援したい」と思わされるのが特徴です。

- 成功も失敗も包み隠さず発信する「正直さ」

- コミュニティでの交流による「仲間意識」

- 農具や種の販売により「具体的に支援できる手段」が用意されている

これらの積み重ねが、長期的にファンが離れず、応援し続けたくなる理由になっています。

まとめ(要点メモ)

- 登録者数:約7万人/再生回数:1,800万回超/開設年:2018年

- 「自然農」という哲学を核にしつつ、より親しみやすい「自給農」へと進化

- 栽培方法にとどまらず、農具レビューや時事問題まで幅広く網羅

- 虫食いや雑草も隠さない「リアルな自然農」を示し、共感を呼ぶ

- 一般動画 → メンバーシップ → 物販・コミュニティという自然な導線で、ファンとのつながりを深めている

- 特化型ではないため爆発的拡大は難しいが、深く共感したコアファンを育てるモデルとして強みがある

- 自然農は思想的に「叩かれやすい」一面もあるが、そのリスクを正直な発信と表現の工夫でうまく乗り越えている